Orang Indonesia, terutama yang beragama Islam, pasti tidak asing dengan benda satu ini. Peci, atau yang dikenal juga dengan nama kopiah atau songkok. Peci khas Indonesia dan dikenal dengan sebutan Peci Indonesia hampir selalu hadir di kepala para lelaki ketika shalat berjamaah di masjid. Tapi menariknya, banyak juga yang mengenakan peci di luar waktu ibadah—seolah menjadi bagian dari gaya hidup, bahkan identitas pribadi.

Bicara soal Asal Usul Peci Indonesia, kita sering menganggapnya benda khas Nusantara. Dan memang benar, peci itu khas Indonesia. Tapi pertanyaannya: bagaimana sejarahnya hingga benda sederhana ini menjadi begitu lekat dengan jati diri bangsa?

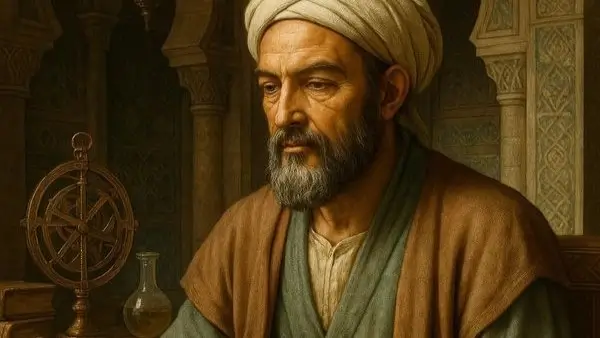

Menurut catatan Rozan Yunos dalam tulisannya The Origin of the Songkok or Kopiah di The Brunei Times (23 September 2007), bentuk awal songkok diperkenalkan oleh para pedagang Arab yang juga menyebarkan Islam ke wilayah Nusantara. Bersamaan dengan itu, dikenal pula serban atau turban. Namun, serban biasanya hanya digunakan oleh para ulama dan cendekiawan Islam, bukan oleh masyarakat umum. Dari sinilah songkok kemudian berkembang dan mulai terlihat di Kepulauan Melayu sekitar abad ke-13, seiring masuk dan mengakarnya ajaran Islam di wilayah ini.

Lucunya, para penyebar awal Islam dari Arab justru meninggalkan tradisi penutup kepala semacam ini. Para sejarawan pun berspekulasi bahwa bentuk songkok kemudian mengalami perubahan dan asimilasi budaya di Nusantara, hingga lahirlah peci seperti yang kita kenal sekarang.

Jejak Fez dari Turki dan Pengaruh Budaya

Kalau dirunut lebih jauh, akar dari Asal Usul Peci Indonesia bisa ditelusuri hingga ke topi fez dari Turki—sebuah penutup kepala merah berbentuk silinder yang dulu sangat populer di masa kekaisaran Ottoman. Fez sendiri memiliki sejarah panjang, berasal dari kebudayaan Yunani kuno dan Byzantium, lalu diadopsi oleh Kekaisaran Ottoman setelah penaklukan Anatolia. Sultan Mahmud Khan II (1808–1839) bahkan menjadikannya simbol modernitas di tengah upaya reformasi besar-besaran di Turki.

Nama “fez” berasal dari kota Fez di Maroko, tempat pertama kali kain merah tua untuk topi ini diproduksi. Ketika tradisi Islam dan perdagangan menyebar ke Asia Tenggara, pengaruh budaya Ottoman ikut terbawa—dan bentuk fez ini pun berevolusi menjadi songkok di tanah Melayu, serta peci di Indonesia.

Di berbagai wilayah, topi ini punya nama berbeda: songkok di Malaysia, tarboosh di Mesir, dan Rumi Cap di Asia Selatan. Di Indonesia, lidah lokal memelesetkan sebutan phecy (atau fezzi) menjadi “peci”. Dari proses bahasa yang sederhana itu, lahirlah istilah yang kini begitu melekat di hati masyarakat.

Peci Indonesia, Soekarno dan Simbol Nasionalisme

Namun, yang menjadikan peci Indonesia benar-benar istimewa bukan hanya bentuknya, melainkan maknanya. Di sinilah peran besar Soekarno muncul. Ia bukan hanya presiden pertama, tapi juga seorang simbolis ulung yang mengerti betul kekuatan simbol dalam membangun identitas nasional.

Dalam buku otobiografinya yang ditulis Cindy Adams, Soekarno bercerita bagaimana ia memilih peci sebagai lambang pergerakan nasional. Pada masa kolonial, kaum terpelajar pribumi di sekolah seperti STOVIA dilarang memakai pakaian Eropa. Mereka dipaksa mengenakan busana daerah masing-masing—blangkon bagi orang Jawa, sarung batik bagi yang lain—sementara siswa keturunan Eropa atau Kristen boleh berpakaian jas, dasi, dan topi.

Kebijakan ini bukan sekadar aturan berpakaian, tapi alat politik untuk memecah belah rakyat. Soekarno memahami bahwa penolakan terhadap pakaian tradisional tertentu berarti juga penolakan terhadap sistem kolonial “divide et impera”. Namun ia juga tidak ingin mengenakan topi ala Belanda, karena itu akan menciptakan jarak dengan rakyat.

Maka, pada pertemuan Jong Java tahun 1921 di Surabaya, Soekarno datang mengenakan peci hitam. Ia tahu dirinya akan ditertawakan, tapi juga sadar bahwa simbol kecil bisa mengubah cara bangsa memandang dirinya sendiri. Ia berkata, “Kita memerlukan simbol dari kepribadian Indonesia. Peci yang memiliki sifat khas ini, mirip yang dipakai oleh para buruh bangsa Melayu, adalah asli milik rakyat kita. Marilah kita tegakkan kepala kita dengan memakai peci ini sebagai lambang Indonesia merdeka.”

Sejak saat itu, peci hitam menjadi bagian tak terpisahkan dari citra Soekarno—dari pidato 1 Juni 1945 di BPUPKI hingga setiap foto kenegaraan. Ia memakainya bukan sekadar gaya, tapi pernyataan politik: bahwa bangsa ini bisa modern tanpa kehilangan akarnya.

Peci Sebagai Simbol Budaya

Kini, peci Indonesia bukan lagi hanya simbol keagamaan, tapi sudah menjadi ikon nasional yang lintas agama dan kelas sosial. Ia dipakai oleh ulama dan presiden, oleh petani di desa dan pejabat di istana. Dalam setiap momen penting bangsa ini—dari proklamasi kemerdekaan hingga upacara kenegaraan—peci selalu hadir sebagai bagian dari busana resmi kebangsaan.

Yang menarik, peci juga memiliki fungsi spiritual dan praktis. Dalam konteks ibadah, peci menjaga agar dahi tetap bersih saat sujud. Dalam konteks sosial, peci menunjukkan kesopanan dan penghormatan. Dalam konteks budaya, ia menegaskan identitas keindonesiaan yang terbuka dan inklusif.

Namun, di balik semua itu, ada pesan yang lebih dalam: bahwa benda sederhana pun bisa menjadi simbol perlawanan terhadap penjajahan dan ketimpangan. Peci hitam adalah pengingat bahwa nasionalisme tidak selalu muncul dari panggung besar, melainkan dari keberanian memilih sesuatu yang sederhana tapi bermakna.

Ketika Soekarno berdiri tegak dengan pecinya di tengah dunia, ia seakan berkata bahwa modernitas tidak harus berarti meniru Barat. Bahwa kemajuan bisa lahir dari akar budaya sendiri. Dan mungkin di situlah letak keindahan peci Indonesia—ia tidak memisahkan agama dan kebangsaan, tapi menyatukannya dalam satu kepala.

Leave a Review